Magie wirkt am stärksten, wenn Technik, Präsenz und Ausdruck miteinander verbunden sind. Jacques Lecoqs Zugang zur Schauspielkunst bietet dafür eine präzise Grundlage: Der Körper wird zum Träger der Handlung, der Haltung, der Beziehung zum Publikum. Für Zauberkünstler eröffnet sich damit ein praktischer Zugang zur Rolle, zur Körpersprache und zur räumlichen Gestaltung einer Darbietung – jenseits von Pathos und vorgefertigten Gesten. Dieser Text untersucht, wie Lecoqs Prinzipien helfen können, die eigene Bühnenfigur physisch zu entwickeln und Zauberei als konzentrierte Form des Spiels mit Wahrnehmung und Bewegung zu verstehen.

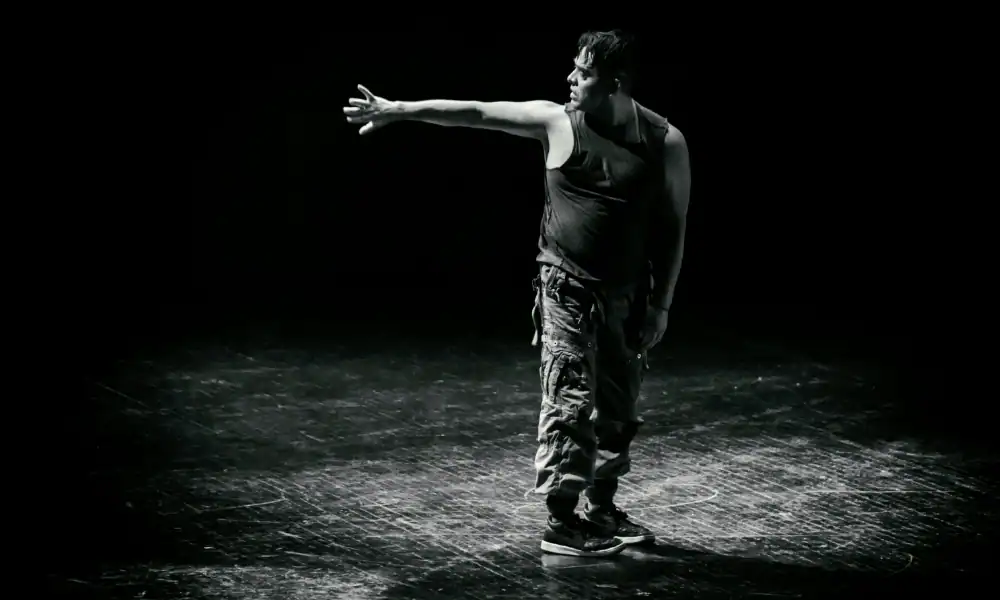

Jacques Lecoq stellte den Körper in den Mittelpunkt seiner Theaterarbeit. Für ihn war der Körper kein passives Mittel zur Darstellung, sondern die aktive Quelle künstlerischen Ausdrucks. Er sprach vom Körper als einem „poetischen Instrument“, das über Worte hinaus kommunizieren kann. Für Zauberkünstler liegt darin ein zentraler Zugang zu einer präzisen, glaubwürdigen und lebendigen Form der Darbietung.

Zauberei ist kein rein technischer Vorgang. Der Körper formt, verstärkt oder schwächt das Erleben eines Tricks. Wenn die körperliche Darstellung nicht mit dem intendierten magischen Geschehen übereinstimmt, verliert der Trick seine Wirkung – selbst wenn die Technik fehlerfrei ausgeführt ist.

Magie beginnt vor dem Trick

Lecoq unterrichtete seine Schüler, dass jede Bewegung eine Vorbereitung braucht – eine klare innere Intention, sichtbar im Körper. Für Zauberer bedeutet das: Magie beginnt nicht mit dem Erscheinen eines Gegenstandes oder der Ausführung der Methode, sondern mit der inneren Haltung vor dem Trick. Die Spannung, der Fokus, die Körperposition – all das signalisiert dem Publikum, dass etwas Ungewöhnliches bevorsteht.

In der Lecoq-Schule wird das Prinzip der „vorbereitenden Bewegung“ (mouvement préparatoire) gelehrt: Jede Handlung braucht eine Phase des inneren Aufladens. Diese Phase ist beim Zaubern besonders wichtig. Wenn ein Trick ohne diese körperliche Vorbereitung beginnt, fehlt die emotionale Energie, die das Publikum wahrnimmt, noch bevor etwas geschieht.

Beispiel: Ein Ball soll gleich verschwinden. Ein Zauberer, der diesen Vorgang als bloße Technik versteht, wird den Ball einfach verschwinden lassen. Ein Zauberer, der sich Lecoqs Prinzipien zunutze macht, nimmt mit dem Körper Spannung auf – er hält den Ball nicht einfach, sondern „verhält“ ihn. Die Muskulatur signalisiert einen Übergangszustand. Der Blick antizipiert etwas, der Körper richtet sich aus. Das Verschwinden wird damit zu einem Vorgang, der auch körperlich vorbereitet und verständlich gemacht wird – ohne Erklärung, rein durch Körpersprache.

Rhythmus, Spannung und das Prinzip der Dynamik

Lecoqs körperbasierter Ansatz ist stark rhythmisch geprägt. Bewegung entsteht nie im luftleeren Raum. Sie folgt Rhythmen, Gegensätzen, Tempi. Für Zauberkünstler ist das entscheidend. Der Ablauf eines Tricks besteht aus Spannungsaufbau, Klimax und Auflösung. Wer diesen dramaturgischen Bogen nicht körperlich mitträgt, verliert das Publikum.

Lecoq spricht von contrastes dynamiques – dynamischen Gegensätzen. Ein Moment der Ruhe wird umso kraftvoller, wenn ihm Bewegung folgt. Eine beschleunigte Geste gewinnt an Ausdruck, wenn sie auf eine verlangsamte Bewegung trifft. Für Zauberer bedeutet das: Der Trick braucht eine körperlich gestützte Dramaturgie.

Praktisches Beispiel: Der Zuschauer soll glauben, eine Münze befinde sich noch in der linken Hand. Die Bewegung, mit der die rechte Hand sie scheinbar hineingelegt hat, ist kurz und flüssig. Die linke Hand bleibt ruhig, leicht angespannt, leicht erhöht. Diese Spannung erzeugt Erwartung. Die plötzliche Öffnung der leeren Hand muss dann bewusst rhythmisch anders geschehen – vielleicht langsam, mit zögerlichem Zögern. Genau dieser Wechsel von Bewegungsqualitäten verstärkt die Wahrnehmung des Wunderbaren.

Die Bedeutung des Körperschwerpunktes

In Lecoqs Schule wird intensiv mit dem Körperschwerpunkt gearbeitet. Der Schwerpunkt ist nicht nur anatomisch gemeint, sondern funktional. Er verändert sich je nach Haltung, Bewegung oder Intention. Lecoq lehrte, dass sich jede Emotion im Körperschwerpunkt niederschlägt. Freude hebt, Trauer senkt. Spannung zieht zusammen, Offenheit dehnt aus.

Für Zauberkünstler ist diese Arbeit essenziell. Ein Trick, der den Körper in neutraler Haltung zeigt, verliert an Präsenz. Wird der Schwerpunkt bewusst verlagert, entsteht Bedeutung. Steht der Zauberer leicht nach vorne geneigt, erzeugt das Nähe. Eine Rückverlagerung schafft Distanz. Ein Wechsel kann Erwartung erzeugen oder ein Geheimnis andeuten.

Übung: Den eigenen Schwerpunkt beobachten, während ein Trick vor dem Spiegel ausgeführt wird. Wie steht der Körper beim Zeigen? Was verändert sich beim Verdecken? Wie fühlt sich der Moment der Auflösung an – ist der Körper angespannt oder entspannt?

Diese mikroskopischen Verschiebungen entscheiden darüber, ob das Publikum dem Moment vertraut – oder skeptisch wird.

Die Neutralität als Ausgangspunkt

Lecoq arbeitete mit dem Konzept der neutralen Maske – einem Zustand völliger Offenheit, ohne Charakter, ohne Intention. Diese Maske war kein Spielcharakter, sondern eine Schulungsform, um den Körper auf Null zurückzusetzen. Jede unbewusste Bewegung, jede ungewollte Geste wird in der neutralen Maske sichtbar.

Für Zauberer ist dieser Zustand grundlegend. Wer aus einer unklaren Grundhaltung agiert, schleift unbewusstes Verhalten mit in die Präsentation. Eine neutrale Ausgangsposition hilft, Klarheit und Präzision in die Darbietung zu bringen. Lecoq betonte, dass Neutralität nicht Leere bedeutet, sondern Potential: Der Körper ist bereit für jede Transformation.

In der Praxis: Ein Zauberer steht ruhig, ausbalanciert, ohne Absicht. Die Atmung ist gleichmäßig. In diesem Zustand wird jede Bewegung bedeutungsvoll – weil sie auf etwas folgt. Der Trick beginnt nicht mit dem Trick, sondern mit dem Moment, in dem die Neutralität verlassen wird. Diese bewusste Abweichung macht die Bewegung lesbar – und glaubwürdig.

Der „poetische Körper“ in der Zauberei

Lecoqs Idee des „poetischen Körpers“ meint einen Körper, der Bedeutungen erzeugt, ohne zu erklären. Für die Zauberkunst ist das zentral. Ein Trick allein zeigt nichts – er ist Mechanik. Erst der Körper, der mit dem Trick eine Geschichte erzählt, verwandelt Technik in Kunst.

Der „poetische Körper“ ist kein Stilmittel, sondern eine Haltung. Lecoqs Schüler lernten, Bewegungen nicht nur funktional auszuführen, sondern als Ausdrucksträger. Eine Geste kann bedeuten: „Ich weiß etwas, das du nicht weißt.“ Eine Bewegung kann sagen: „Hier geschieht etwas, das du nicht sehen darfst.“ Diese Formen der Körpersprache sind für Zauberer fundamental.

Übung: Einen Trick mit rein mechanischer Bewegung ausführen. Dann denselben Trick mit bewusster Körperausrichtung, Gestik und Haltung – ohne zusätzliche Worte. Der Unterschied in der Wirkung ist messbar. Die Magie entsteht nicht durch Täuschung, sondern durch die Art und Weise, wie der Körper das Unsichtbare rahmt.

Präsenz und Blickführung

In Lecoqs System ist der Blick kein Nebenprodukt der Szene, sondern ein führendes dramaturgisches Mittel. Der Blick entscheidet über die Aufmerksamkeit im Raum. Er kann lenken, verbergen, aufdecken. Für Zauberer ist dies ein essentielles Werkzeug.

Der Blick lenkt nicht nur das Publikum – er formt auch den eigenen Körper. Wohin ich sehe, dorthin richtet sich meine Achse. In der Zauberkunst bedeutet das: Ein bewusster Blick erzeugt ein bewusstes Zentrum. Der Blick verrät dem Publikum, wo es hinschauen soll – aber auch, wo nicht.

Beispiel: Bei der klassischen Palmage einer Münze entscheidet der Blick darüber, ob der Trick geglaubt wird. Schaut der Zauberer weiterhin auf die Hand, die leer ist, folgt das Publikum. Wandert der Blick zur versteckten Hand, entsteht Zweifel. Lecoqs Blickarbeit zwingt den Darstellenden, jede Blickbewegung zu begründen – körperlich, dramaturgisch, rhythmisch.

Der Körper als Mitspieler des Unmöglichen

Lecoq lehrte seine Schüler, dass der Körper nicht erklären, sondern andeuten soll. Der Zauberkünstler steht vor einer paradoxen Aufgabe: Er zeigt, dass etwas nicht zu sehen ist – während er genau das sichtbar macht. Der Körper darf nicht verraten, was die Technik verschweigt.

Das bedeutet: Jede Bewegung muss glaubhaft, aber unverdächtig sein. Lecoqs Arbeit mit dem „versteckten Spiel“ – dem Spiel mit Unsichtbarem – ist für Zauberer besonders relevant. Der Körper wird dabei zum Co-Akteur des Tricks. Er hilft, das Ungesehene zu strukturieren.

Übung: Einen Trick ausführen, bei dem der Gegenstand „in der Luft“ verschwindet. Die Aufgabe: Wie kann der Körper das Fehlen physisch erklären – ohne zu zeigen, was wirklich passiert ist? Wo ist die Spannung? Wo ist das Leere? Wie bleibt der Körper präsent, ohne zu verraten?

Schlussgedanken

Die Lecoq-Technik öffnet einen Blick auf Aspekte, die im Zauberkontext oft mitgedacht, aber selten systematisch erschlossen werden: auf das Zusammenspiel von Körper, Raum und Wahrnehmung. Der Trick bleibt Zentrum der Handlung – präzise gebaut, klar strukturiert, technisch kontrolliert. Doch wie dieser Trick im Raum erscheint, wie er geführt, getragen und lesbar gemacht wird, entscheidet sich zu einem großen Teil auf körperlicher Ebene.

Die Bewegung ist dabei kein Zusatz. Sie ist auch keine expressive Geste über dem Trick. Sie strukturiert, was wahrgenommen werden kann. Das gilt für Tempo, Spannung, Übergänge – aber auch für Rhythmus, Orientierung und den Umgang mit Stille. Der Körper markiert die Haltung, die der Trick annimmt. Er setzt Signale, wo Aufmerksamkeit entstehen soll, und kann durch kleine Verschiebungen große Wirkungen auslösen. Die Lecoq-Schule sensibilisiert für diese Feinheiten, nicht um dem Trick Konkurrenz zu machen, sondern um seine Wirkung zu schärfen.

Wer als Zauberkünstler damit arbeitet, beginnt nicht mit einem neuen Vokabular, sondern mit einer präziseren Wahrnehmung für das eigene Spiel. Der Zaubereffekt bleibt das dramaturgische Zentrum – aber seine Glaubwürdigkeit, seine Spannung und seine Wirkung sind untrennbar mit der Art verknüpft, wie der Körper ihn trägt. Nicht weil der Körper wichtiger wäre, sondern weil er in der zauberischen Darstellung immer schon mitkommuniziert – ob bewusst oder unbewusst.

In diesem Sinn liefert Lecoq keine Technik für Zauberer, sondern ein Instrument zur Schärfung der eigenen Haltung. Es ist kein Zusatz zur Inszenierung, sondern ein Werkzeug, um das, was ohnehin geschieht, bewusster zu gestalten. Wer es nutzt, verschiebt nicht den Fokus, sondern präzisiert ihn.